Catatan: Mahbub Fauzie (Kepala KUA Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah, salah seorang Relawan Tanpa Batas Jagong Jeget)

Tanggal 16 Februari 1982 bukan sekadar angka dalam arsip administratif. Ia adalah titik mula sebuah ikhtiar panjang. Pada hari itu, 52 kepala keluarga transmigran asal Cilacap, Jawa Tengah, menapakkan kaki di tanah yang masih berstatus Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Jagong Jeget—wilayah yang kala itu masih berupa rimba dan harapan.

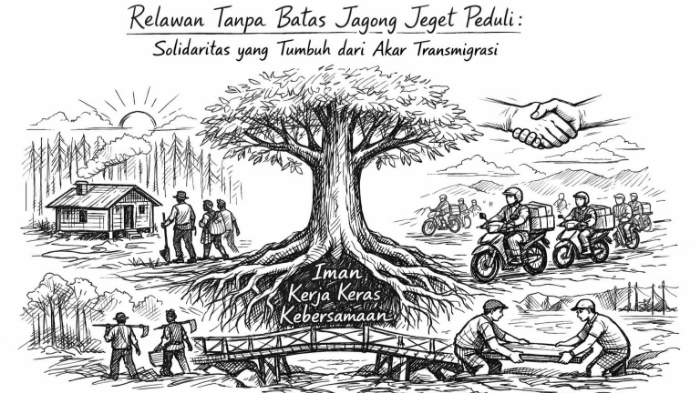

Rombongan pertama dipimpin oleh Kyai Haji Chusain Turmudzie, seorang ulama pesantren dan guru agama Islam. Di tengah belantara yang kala itu dipromosikan pemerintah melalui program transmigrasi, mereka tidak hanya menanam kopi, alpukat, dan tanaman hortikultura. Ia menanam nilai—iman, kebersamaan, kerja keras, dan kesabaran. Fondasi spiritual itulah yang membuat tanah asing perlahan menjadi tanah kehidupan.

Gelombang berikutnya menyusul dari Banjarnegara, Yogyakarta, Pekalongan, Magelang, Jepara, Klaten, Boyolali, Solo, serta masyarakat lokal Tanoh Gayo. Hutan dibuka dengan parang dan doa. Rumah-rumah sederhana berdiri. Ladang-ladang digarap. Anak-anak lahir dan tumbuh. Ikatan sosial menguat. Generasi kedua, ketiga, bahkan keempat kini hidup di tanah yang dahulu dibuka dengan peluh dan tawakal.

Secara geografis, Jagong Jeget saat itu berada di bagian barat wilayah Kecamatan Linge, Aceh Tengah. UPT Jagong Jeget terdiri dari SP 1 Jagong Jeget, SP 2 Gegarang, dan pada awal 1990-an hadir SP Berawang Dewal, disusul Trans BAZIS Merah Said. Tahun 2006, Jagong Jeget bersama Atu Lintang resmi menjadi kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Linge.

Namun Jagong Jeget bukan sekadar hasil pemekaran administratif. Ia adalah ruang perjumpaan identitas. Jawa, Gayo, Aceh, Batak, Karo, Sunda, Madura, Minang, Melayu—beragam latar melebur dalam semangat guyub rukun. Di sini, perbedaan tidak dipertentangkan; ia dirawat sebagai kekayaan.

Sejak awal, nilai solidaritas itu telah teruji. Dalam berbagai peristiwa kebencanaan di Aceh, masyarakat Jagong Jeget selalu bergerak. Saat masa konflik, mereka mengirim sayuran dan logistik ke kamp-kamp pengungsian di pesisir. Pasca-tsunami 2004, gempa Ketol 2013, gempa Pidie Jaya, dan berbagai bencana lainnya, bantuan dari Jagong Jeget hampir selalu hadir—meski dalam kesederhanaan.

Nilai itulah yang menemukan wujud paling nyata dalam gerakan Relawan Tanpa Batas Jagong Jeget Peduli pascabencana hidrometeorologi November 2025.

Ketika Bencana Datang, Nurani Lebih Dulu Bergerak

Akhir November 2025, bencana hidrometeorologi melanda Aceh dan Sumatra. Kecamatan Linge menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah. Jalan terputus, jembatan amblas, listrik padam, sinyal hilang. Bahkan Jagong Jeget sendiri sempat mengalami pemadaman total hampir dua puluh hari.

Dalam situasi seperti itu, pertanyaan klasik selalu muncul: siapa yang pertama hadir ketika warga terisolasi? Jawabannya sering kali sederhana—masyarakat itu sendiri.

Kabar dari Kemukiman Wihni Dusun Jamat, Gelung Perajah, dan Singah Mata menyebar dari mulut ke mulut. Begitu listrik menyala dan jaringan kembali pulih, empati bergerak lebih cepat daripada laporan resmi.

Penggalangan bantuan lahir dari ruang-ruang sederhana: grup WhatsApp, Facebook, warung kopi seperti Robika Kopi Bunyamin, Fotokopi Aufar dan Rendi, Toko Pupuk Pertanan Sitepu, pengajian Ar-Rottal, hingga komunitas pemuda.

Tak ada struktur formal. Tak ada surat keputusan. Yang ada hanyalah kesadaran kolektif: saudara kita di Linge tidak boleh berjalan sendiri.

Dari Mimbar ke Medan Aksi

Pada 19 Desember 2025, khutbah Jumat di Masjid Besar Al-Muhajjirin Jagong Jeget dan Masjid Nurul Iman Paya Dedep mengangkat tema yang sama: bencana sebagai panggilan iman dan solidaritas. Pesannya tegas—kepedulian bukan sekadar pilihan moral, melainkan tanggung jawab spiritual.

Sehari kemudian, Sabtu 20 Desember, setelah dua hingga tiga hari penggalangan donasi, sekitar 200 relawan bergerak dari titik konsentrasi Masjid Besar Al-Muhajirin di pusat pasar Jagong Jeget menuju Linge. Kendaraan roda dua menjadi andalan—satu-satunya yang mampu menembus jalan longsor dan jembatan rusak.

Petani, pedagang, sopir, tukang cukur, montir, guru, ustaz, perawat, aparat TNI dan Polri—semua melebur tanpa membawa embel-embel. Tidak ada jabatan yang dipamerkan. Tidak ada nama yang ingin disorot. Di atas deru “kuda besi”, semua setara.

Relawan bukanlah status struktural. Ia adalah identitas moral—panggilan hati yang tak menunggu komando.

Jembatan Apung dan Keberanian Sipil

Gelombang kedua pada 4 Januari 2026 bahkan mencapai sekitar 300 kendaraan roda dua. Akses benar-benar lumpuh. Namun keluhan bukan pilihan.

Dengan drum plastik, ban bekas, tali sling, dan peralatan seadanya, relawan membangun jembatan apung di Kala Ili, Kecamatan Linge. Ia bukan proyek besar dengan anggaran miliaran. Ia lahir dari keberanian sipil—dari keyakinan bahwa menunggu terlalu lama berarti membiarkan penderitaan berlarut.

Sekitar lima ton logistik dan donasi senilai puluhan juta rupiah berhasil dihimpun dan disalurkan. Pada 17–18 Januari 2026, Relawan Jagong Jeget bersama personel TNI AD turut membantu persiapan pembangunan jembatan apung Reje Payung yang didonasikan oleh Hands Foundation Bandung.

Pada fase paling kritis, yang pertama menembus keterisolasian adalah warga terdekat. Bukan untuk menegasikan peran negara, tetapi untuk mengingatkan bahwa dalam kebencanaan, kecepatan sering kali lebih menentukan daripada panjangnya prosedur.

Bagi masyarakat Jagong Jeget dan Atu Lintang, membantu Linge bukan sekadar aksi kemanusiaan. Ada dimensi etika kultural di dalamnya. Linge dipandang sebagai “orang tua”—akar sejarah dan identitas masyarakat Gayo. Membantu Linge adalah bentuk bakti kepada asal-usul.

Dari Respons Darurat ke Gerakan Sosial Berkelanjutan

Gerakan ini kemudian meluas hingga Ketol, Rusip Antara, Bintang, Bener Meriah, bahkan Beutong Ateuh di Nagan Raya. Aktivitas tidak berhenti pada distribusi logistik. Relawan menggelar sunat massal gratis, membantu pembangunan masjid dan menasah darurat, layanan cukur gratis, serta trauma healing bagi anak-anak terdampak.

Solidaritas berubah menjadi gerakan sosial. Kepedulian menjelma menjadi kebiasaan kolektif.

Pengalaman ini memberi pelajaran penting: masyarakat tidak pernah benar-benar lemah. Ketika ruang formal bergerak lambat, nurani warga mampu menjadi jembatan—secara harfiah maupun simbolik.

Negara tentu harus hadir lebih cepat, lebih responsif, dan lebih percaya pada inisiatif lokal. Sistem penanggulangan bencana semestinya memberi ruang kolaborasi, bukan sekadar koordinasi dari atas. Masyarakat bukan objek bantuan; mereka adalah subjek ketangguhan.

Dirgahayu ke-44 Jagong Jeget: Menjaga Api Solidaritas

Empat puluh empat tahun lalu, para transmigran membuka hutan dengan parang dan cangkul. Hari ini, anak-cucu mereka membuka jalan solidaritas dengan empati dan keberanian.

Jagong Jeget telah membuktikan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu. Justru keberagaman adalah sumber daya sosial yang tak ternilai. Dari tanah transmigrasi tumbuh solidaritas tanpa sekat—solidaritas yang tidak menunggu sorotan, tidak bergantung pada seremoni, dan tidak mencari panggung.

Dirgahayu ke-44 Jagong Jeget.

Semoga ia terus tumbuh bukan hanya sebagai wilayah administratif, tetapi sebagai ruang peradaban yang memuliakan kemanusiaan—tempat di mana ketika bencana datang, nurani selalu lebih dahulu bergerak, dan ketika keadaan kembali normal, solidaritas tetap dijaga sebagai jati diri.[]