Catatan: Muhammad Syukri

Seiring dengan perkembangan zaman, dan meningkatnya permintaan ikan, berubah pula cara menangkap ikan di Danau Laut Tawar. Dari cara yang menjunjung tinggi kearifan lokal, kini orang lebih memilih cara cepat dan mudah. Seperti menggunakan jaring dengan berbagai ukuran, bahkan ada yang meracun ikan dengan bahan kimia.

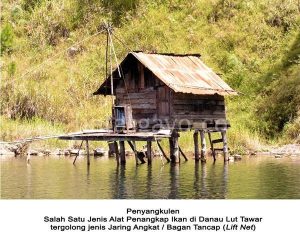

Dahulu, cangkul [tangkul] merupakan salah satu alat penangkap ikan paling lazim digunakan, dan ramah lingkungan. Hampir disetiap sudut Danau Laut Tawar ditemukan penyangkulen, bangunan diatas air, sejenis bagan di laut lepas. Sekarang, penyangkulen tinggal sejarah, namun masih dibicarakan meskipun tidak pernah lagi dilihat dengan mata kepala.

Supaya penyangkulen tidak dilupakan dan menjadi sejarah, generasi muda perlu diperkenalkan dengan komponen alat penangkap ikan ini. Berbicara tentang penyangkulen, berarti membicarakan konstruksi diatas air ini, biasanya dibuat dari bambu atau konstruksi kayu.

Saat melihat bangunan itu, mata kita akan bertumpu kepada rerampe –pondok—tempat nelayan berteduh dan menginap. Lalu timbul pertanyaan, terapungkah bangunan itu? Tentu tidak, karena bangunan itu sama dengan bangunan di darat, memerlukan fondasi. Fondasinya merupakan susunan batu didalam air, disebut talan, tempat tiang rerampe ditancapkan.

Penyangkulen memiliki lantai disebut tetar, biasanya dibuat dari belahan bambu seukuran dua jari. Selain menjadi lantai rerampe, tetar juga sebagai lantai teras tanpa atap, dinamakan lepo. Dari lepo ini, para nelayan menurunkan cangkul kedalam air.

Cangkul sebagai alat penangkap ikan tradisional, memiliki beberapa komponen. Diantaranya ada jaring persegi empat, pinggirannya dibuat lame, yang dirajut berbentuk jaring. Setelah lame, ada kerutan cekung dinamakan topong, lalu ditengahnya terdapat jaring kecil, tempat ikan terkumpul saat cangkul diangkat.

Jaring persegi empat tadi diikat pada paruk, empat bilah bambu beraut, masing-masing sepanjang 4 meter. Paruk dimasukkan kedalam keruang, rotan berbentuk gelang, diikat di ujung galah pengangkat cangkul, bernama penuet.

Penyangga pangkal penuet saat cangkul diturunkan kedalam air, disebut ungkilen, dibuat dari kayu bercabang tiga. Supaya jaring tenggelam sampai ke dasar danau, setiap sudut jaring dipasang penibuk, pemberat dari batu bulat.

Sebelumnya, didasar danau harus dibuat dedapur, susunan batu tempat dudukan jaring. Dedapur itu harus selalu dibersihkan dari sedimen lumpur, menggunakan alat bernama puput, galah bambu berujung papan. Bila dedapur itu penuh sedimen, maka ikan depik tidak akan mendekat kesana.

Supaya ikan terlihat oleh mata, didasar air diletakkan batu putih. Saat ikan melintas, nelayan segera mengangkat galah bambu bernama penuet. Ikan akan terperangkap dalam popong, dan masuk dalam jaring kecil ditengah-tengahnya.

Pangkal penuet, harus segera ditancapkan kedalam lubang tengerein, tempat parkir cangkul dibuat dari sebatang bambu besar. Setelah itu, ikan dipungut dan dimasukkan dalam keben, sejenis bakul dari anyaman bambu. Begitulah cara menangkap ikan secara tradisional di penyangkulen, mudah-mudahan gambaran singkat ini bermanfaat bagi pembaca.[]

*Pemerhati sosial dan budaya, tinggal di Takengon