[Resensi Buku]

Kehidupan prasejarah Gayo sebagai komunitas masyarakat berikut dengan peradaban, wilayah dan bangsanya sebagian kecil mulai mengapung. Kemunculannya juga telah membuka mata dan kesadaran ilmu pengetahuan yang objektif dari ambigu dan sejarah masa silam yang selama ini dianggap sebagai eforia etnosentris dan dongeng.

Tidak dapat dipungkiri perjalanan sejarah telah menyisakan “pertanda-pertanda” yang menunjukkan gambaran kehidupan Gayo dimasa silam, sebelum kehidupan dan peradaban di wilayah Aceh atau bahkan sebagian kecil wilayah di Sumatra berkembang.

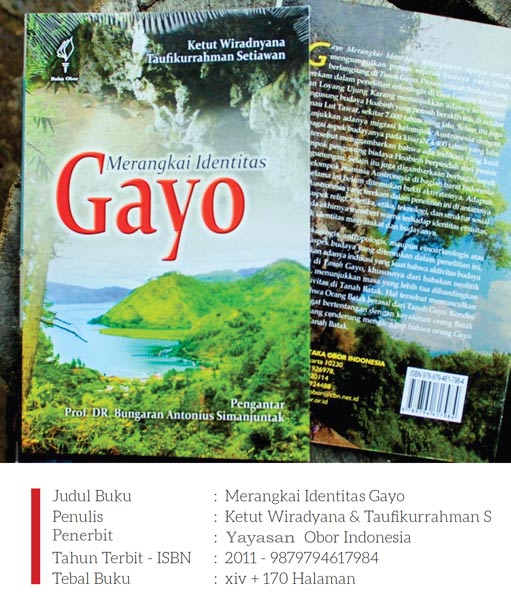

Inilah barangkali statemen yang tepat ketika membaca empat Bab buku yang berjudul “Merangkai Identitas Gayo” yang ditulis oleh Ketut Wiradyana dan Taufikurrahman Setiawan. Kehadiran buku dengan kertas lux dan eklusif ini dapat menjadi bahan kajian dan perpektif baru untuk mengetahui dan melihat Gayo dengan metode futurologi terbalik.

Buku “Gayo Merangkai Identitas” merupakan catatan penting yang merujuk pada sejumlah penemuan kepurbakalaan di Ceruk Mendale dan Ujung Karang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Tim peneliti dari Balai Arkelogi Medan menemukan sejumlah petunjuk adanya kelompok pengusung budaya Hoabinh yang beraktivitas di sekitar Danau Lut Tawar sekitar 7000 tahun yang lalu. Dari sejumlah fosil dan ertefak serta benda-benda lain yang ditemukan melalui efakasi juga menunjukkan adanya migrasi kelompok Austronesia dengan berbagai aspek budayanya pada 4400 tahun yang lalu. Hal ini mengindikasikan adanya pengusung budaya Hoabinh dan kelompok manusia Austronesia di bagian barat Indonesia yang justru selama ini belum ditemukan bukti aktivitasnya. Di antara aspek-aspek yang tergambar adalah unsur religi estetika dan etika, teknologi dan struktur sosial. Aspek-aspek inilah yang selanjutnya memberi warna kepada identitas etnisitas dan identitas budaya masyarakat.

Buku yang ditulis berdasarkan hasil riset lapangan dan pustaka oleh penulisnya sendiri dengan kajian arkeologi/etnoarkeologis menggambarkan sejumlah indikasi yang kuat adanya babakan neolitik (megalitik) yang mengarahkan kesimpulan masa yang lebih tua dibandingkan dengan aktivitas di Tanah Batak. Hal tersebut melahirkan hipotesis baru bahwa Orang Batak berasal dari Tanah Gayo. Inilah kebaharuan ilmu pengetahuan yang tercermin dari buku “Gayo Merangkai Identitas” yang memutarbalikkan pemahaman sebelumnya yang menganggap Gayo berasal dari Batak.

Kehadiran buku setebal 170 halaman ini merupakan refrensi baru bagi dunia ilmu pengetahuan terkait, terutama bidang ilmu arkeologi- kepurbakalaan, sejarah dan antropologi-budaya. Yang lebih penting lagi adalah bagi objektifitas sincetific dalam upaya penyingkapan identitas masyarakat lokal seperti yang dielu-elukan belakangan ini. Tetapi apakah terbitan buku yang diawali dan ditulis dengan pendekatan sincetific ini dapat menjawab futurologi terbalik Gayo secara sincetific pula? Tentu ini akan menjadi sebuah jalan masuk sekaligus petunjuk dalam pengungkapannya. Mengingat harus didukung dengan penelitian lanjutan di tempat berbeda untuk mendukung atau malah menemukan fakta baru yang menguatkan atau justru akan melahirkan hipotesis-hipotesis baru. Kemungkinan ini masih sangat terbuka mengingat masih terdapat sejumlah situs-situs lainnya yang belum tersentuh oleh tangan para arkeolog.

Hal ini menjadi sangat memungkinkan karena hal yang sama justru tidak (atau belum) ditemukan di daratan pesisir yang justru banyak menyisakan prasasti yang berasal dari abad ke-11 dan setelahnya. Buku ini, kata Prof. DR. Bungaran Antonius Simanjuntak dalam kata pengantarnya adalah satu-satunya buku yang mengungkap masa prasejarah Aceh.

Ditulis dengan pendekatan ke-arkrologi-an dengan sejumlah artefak dan fosil yang ditemukan, di samping merujuk pada teori-teori terkait yang dikolerasikan dengan penemuan yang sama diberbagai daerah di Indonesia.

Sudah selayaknya ada kajian dan penelusuran dengan pendekatan keilmuan yang berbeda. Dengan kata lain pendekatan multi disiplin (interdisiliner sincetific) segala sudut dan sisi Gayo yang akan mengarah kepada Gayonologi komprenhensip. Sehingga tidak melihat Gayo dalam konteks ke-ilmu-an dan kekinian dengan menggunakan “kaca mata kuda” dari sudut tunggal disiplin keilmuan. Termasuk untuk menjawab pertanyaan “Asal Linge Awal Serule” dalam pendekatan arkeologi, sejarah, budaya dan antropologi modren.[]

(telah diterbitkan di tabloid LintasGAYO edisi 10, tanggal 7 Juni 2014)