Salman Yoga S*

DALAM banyak karya, penyair bukan saja menjadi mata air bagi dirinya sendiri yang memuncratkan kata-kata dengan pesan moral, harapan dan kesaksian-kesaksian atas fenomena sosial serta alam sekitar. Tetapi juga menjadi sumber transformasi sekaligus informasi yang bersifat intuitif dari realitas diri dan lingkungan. Bagi kekinian dan masa yang akan datang.

Sejarah panjang dan eksistensi tanah Papua dengan hutan, laut, budaya ragam etnik serta kekayaan alam-flora faunanya sampai kekonflik antar suku, disintegrasi serta ketertinggalan pembangunan dibanding Indonesia Barat tidak pernah sepi dari perbincangan.

Namun tumpah darah ujung timur Indonesia ini nyaris sepi dari kesaksian sastra dalam menyuarakan dinamika dengan segala fenomenanya.

Berbeda dengan tumpah darah ujung barat Indonesia, Aceh tidak pernah sepi dari conten “perjuangan” melalui berbagai jenis karya sastra.

Mulai dari kekayaan alam, masa lalu yang gemilang dengan sejumlah kerajaan besar, perlawanan rakyat terhadap kolonialisme, dehumanisasi setidaknya pada empat masa konflik hingga bencana maha dahsyat gelombang Tsunami.

Fakta dan fenomena ini nyaris tak satupun yang luput dari rekaman karya sastra. Bukan saja konflik terakhir yang berujung kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Negara Republik Indonesia pada bulan Agustus 2015 di Helsinki Finlandia, tetapi jauh sebelumnya sejak Hamzah Fanzuri, Nuruddin Ar-Raniry, Tengku Chik Pante Kulu hingga Tengku Mude Kala, Ceh Daman, Isa Arita dan sederetan penyair lainnya pada masa terkini.

Sastra menjadi rujukan sekaligus alternatif diplomasi dan pressure dalam memperjuangkan hak-hak dan nilai-nilai kemanusiaan.

Barangkali inilah salahsatu alasan mengapa puisi-puisi dari timur-nya Vonny Aronggear dipengantari oleh “celoteh” pribuminya ujung barat Indonesia di tengah hiruk pikuk perdebatan politik sastra Indonesia saat ini.

Membaca karya Vonny Aronggear dalam dua puluh satu judul puisinya tidak ada metafor dan simbolisasi yang berlebihan, kesahajaan isi dan makna dari sajak-sajaknya lugas bahkan dapat dikatakan terang benderang. Kita disajikan rangkaian kata dengan poeitic kontemplatif yang nalar dan mengalir.

Sebaliknya dari karya yang ditulis Vonny dalam tahun-tahun terakhir yang terangkum dalam buku ini lebih menonjolkan metafora antropomorfik, yaitu suatu rekaman dan analisis seorang penyair atas fenomena sekaligus imvirisme yang ditangkap dalam perjalanan usianya, terkait gambaran objek dalam pikirannya hingga rasa yang ia aktualisasikan dalam bentuk kata.

Tiga judul diantaranya justru membuat harapan besar kita muncul terhadap penyair Vonny Aronggear.

Sebuah tawaran katarsis “dalam berbangsa” yang diakumulasikan ke dalam kalimat-kalimat pilihan yang sederhana, namun cukup memberi gambaran akan kekuatan besar sebagai penyair yang menyuarakan anomaly perlakuan terhadap tanah kelahirannya, Papua. Antagonis keindahan dan anugrah Tuhan yang berbanding terbalik dengan manusianya:

Negeriku berjubel hasil alam yang melimpah

Daerahku berlumur anugerah berkah yang tumpah

Akan tetapi banyak rakyatnya terbelenggu kemiskinan papah

Hingga jerit duka lahirkan keprihatinan murka serapah

(dari judul “Papua”)

Vonny berhasil menangkap dan merekamnya menjadi pesan moral sekaligus pemberontakan yang cukup santun. Meski banyak penulis lainnya dalam menyuarakan ketimpangan seperti ini justru menggunakan pilihan kata yang “keras”.

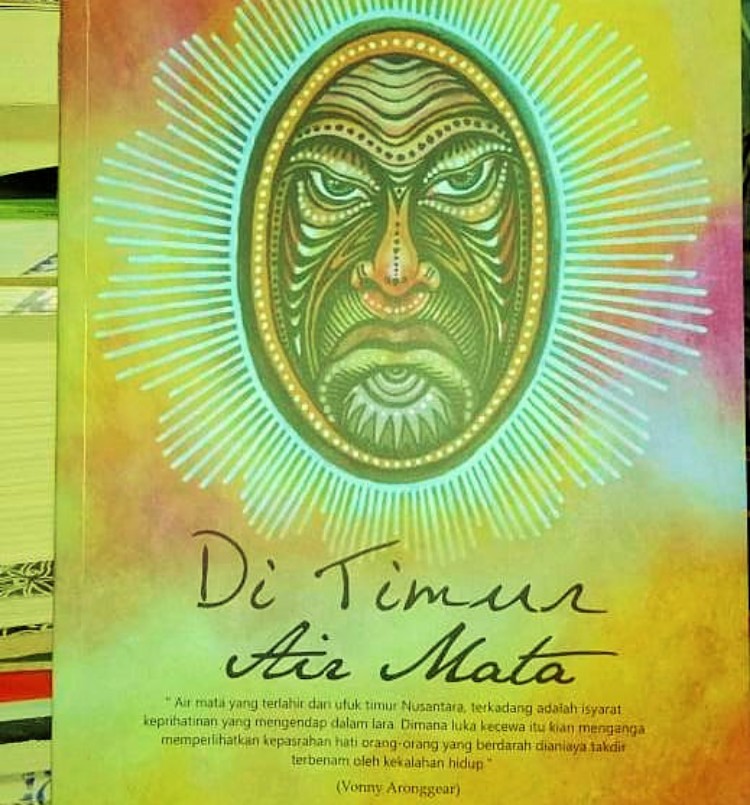

Keberpihakan seorang penyair yang bersaksi atas tanah kelahirannya, terlebih atas kepincangan-kepincangan yang terjadi menjadi kentara dalam buku ini. Meski dari keseluruhan setidaknya ada empat judul puisi yang mencermikan hal tersebut, yaitu puisi yang berjudul “Papua”, “Korupsi”, “Korowai Tak Terbelai” dan “Di Timur Airmata” yang menjadi tajuk buku ini.

Dari hitungan jari jumlah sastrawan Papua yang berani menyuarakan deru nafas rakyat dan gemuruh hutan dan lautnya hanya sebahagian yang mempunyai kepekaan terhadap ketimpangan dan penyimpangan yang melukai rasa keadilan.

Dalam hal ini tergambar bagaimana Vonny Aronggear telah memanfaatkan estetika menjadi semacam belati sekaligus diplomasi sosial menjadi karya sastra yang kelak akan menjadi rujukan bahwa “perlawanan” telah dimulai dan kemenangan yang belum pasti. (Akademisi dan Budayawan Gayo-Aceh).

Dipetik dari Buku “Di Timur Airmata”, Vonny Aronggear. Penerbit: Interlude, Yogyakarta, 2018.