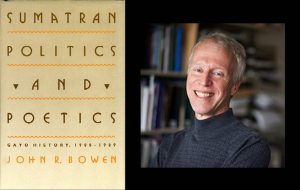

“Sumatran Politics and Poetics: Gayo History 1900-1989” (Bag I)

Oleh : Win Wan Nur*

Pengantar :

Pengantar :

THE Clash of Civilzations adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Samuel P.Huttingtonyang menyatakan bahwa identitas masyarakat budaya dan agama akan menjadi sumber utama konflik di dunia pasca Perang Dingin.The Clash of Civilzationsterjadi akibat kegagalan memandang realitas berdasarkan kacamata orang lain.

Dalam kenyataannya, The Clash of Civilzations tidak hanya terjadi dalam skala makro, barat dan timur. Melainkan juga terjadi dalam skala yang lebih mikro.

Di Indonesia,bentuk nyataThe Clash of Civilzationsdapat kita lihat dalam bentuk konflik Aceh. Kalau kita membahas ini secara lebih mendalam. Kita akan melihat, bahwa konflik ini sebenarnya terjadi akibat kegagalan komunikasi antara Aceh dan Jawa.

Soeharto yang saat itu memimpin Indonesia. Melihat dan menilai Aceh berdasarkan bentukan kultur dan nilai Jawanya. Dimana protes dan ketidak sukaan pada (raja) pemerintah tidak boleh disampaikan secara langsung dan terbuka.Soeharto menuntut semua orang Indonesia bersikap seperti itu.Tanpa mau menyadari bahwa Aceh memiliki karakter yang berbeda.

Dalam skala yang lebih kecil lagi.Ini juga terjadi dalam hubungan antara Aceh dan Gayo.Dalam skala yang lebih kecil lagi, clash of civilizations ini juga terjadi di dalam internal Gayo sendiri.Bahkan lebih kecil lagi, ini terjadi dalam internal Gayo Lut. Sebagiamana yang dikenal dalam bentuk sentimen Uken – Toa.

Pada setiap bentuknya, dalam skala apapun.Clash of Civilizationsselalu menjadikan kelompok yang lemah sebagai korban.Dan kelompok yang berkuasa sebagai pihak yang diuntungkan.

Salah satu bahasan menarik dalam Sumatran Politics and Poetics : Gayo History 1900 – 1989 adalah masalah Uken – Toa. Masalah yang begitu erat dengan keseharian kita orang Gayo.Dan dipercaya banyak orang sebagai salah satu komponen yang paling bertanggung jawab dalam perpecahan orang Gayo secara umum dan Gayo Lut secara khusus.

Ketika membaca ulasan Bowen tentang Uken – Toa ini. Kita seperti tersadarkan, betapa ketika kita menilai orang lain. Kita seringkali terjebak dalam relaitas kita sendiri.Tanpa pernah berpikir dan menyadari bahwa orang yang kita nilai memahami realitas yang berbeda dengan kita.Akibat adanya ‘pengalaman yang terberi’ yang merupakan bentukandari kulturnya.

Contohnya seperti Soeharto, Presiden yang tumbuh dalam kultur Jawa. Yang memandang dunia dan segala interpretasinya dalam kacamata Jawa.Di mana seorang pemimpin tidak boleh dikritik secara terbuka.Menafsirkan Aceh yang menyatakan ketidak sukaannya dengan ketidak adilan yang diterima, secara terang-teragan.Adalah sebuah pembangkangan.Aceh memandang sikap Soeharto itu sebagai kezaliman.Sehingga terjadilah konflik yang memakan korban rakyat sipil dan menciptakan kehancuran sosial.

Ketika Aceh berkuasa, Aceh yang kulturnya kekuasaany memiliki pola ‘Top Down’.Secara kultural tidak ‘didisain’ untuk hidup dalam pemerintahan dengan karakter pengambilan kebijakan ‘Bottom Up’. Merasa memang sudah sewajarnya memaksakan kebijakan yang menurut mereka benar kepada Gayo dan suku-suku lain. Protes dianggap sebagai pembangkangan.

Dalam skala lebih kecil, di Gayo Lut. Perbedaan kultural ini telah menciptakan friksi yang serius. Sampai-sampai friksi ini dibawa oleh urang Gayo ke tanah rantau. Entah itu di Medan maupun Jakarta. Sebagai mana ditulis oleh Bowen di halaman I buku ini.

Berdasarkan pengamatan Bowen, perbedaan kontras antara Bukit (Uken) dan Ciq (Toa) yang kemudian secara kultural membentuk pribadi Urang Uken dan Urang Toa.Ada dalam hirarki politik.Toa bersifat hirarkis terpusat. Orang Ciq memandang diri mereka sebagai kesatuan dari lima ‘belah’ (Cebero, Melala, Linge, Tebe dan Munte) yang masing-masing memiliki ‘Reje’ yang tinggal di Bebesen. Dan kelima ‘Reje’ ini menyadari bahwa mereka semua adalah keturunan dari Lebe Kader yang merupakan pemimpin dari Batak Dua Puluh Tujuh. Kalaupun mereka kemudian pindah membuka kampung yang baru.Mereka tetap berafiliasi ke Bebesen. Struktur politik di Toa bersifat Sentripetal (hal 81)

Sementara struktur politik di Uken bersifat sentrifugal. Pusat kekuasaan politik Uken di Kebayakan terbagi ke dalam beberapa belah yang tidak semuanya merasa berasal dari keturunan yang sama. Belah Bukit Lah, Bukit Ewehdan Gunung mengklaim berasal dari keturunan yang sama. Sementara ‘belah’Lot, Kala, Jongok, Meluemdan beberapa kelompok ‘Belah’lain yang lebih kecil tidak merasa demikian.

Urang Kebayakan yang meninggalkan kampungnya dan membentuk kampung yang baru di tempat lain. Langsung memutuskan hubungan politik dengan ‘Reje’-nya di Kebayakan untuk bergabung ke dalam struktur politik di kampungnya yang baru.Atau membentuk kampung yang baru yang diistilahkan oleh Snouck Hurgronje sebagai ‘ republik miniatur’.

Menurut analisa Bowen, Belanda adalah pihak yang berperan paling besar dalam membuat perbedaan antara Uken – Toa ini menjadi sebuah konflik.

Di halaman 80, Bowen menulis. Sebelum kedatangan Belanda, penduduk Bukit (Uken) dan Ciq (Toa) mungkin sudah saling tidak suka satu sama lain. Tapi mereka jarang sekali melakukan kontak dalam kehidupan sehari-hari.Karena kedua kelompok ini, sama-sama tercukupi secara ekonomi. Tanpa ada ketergantungan antara satu dengan yang lain. Pernikahan antara dua kelompok ini sangat jarang terjadi.

Tapi ketika Belanda datang dan kota Takengen menjadi semakin besar. Kontak antara dua kelompok ini jadi sering terjadi.Tanah menjadi memiliki harga secara komersial.Masalah batas tanah bisa menimbulkan perkelahian.Bahkan anak sekolah yang berasal dari kedua kelompok inipun sering kali terlihat saling melempar batu saat dalam perjalanan pulang sekolah.[]

*Penulis adalah anggota Dewan Adat Gayo

Tulisan ini sudah diterbitkan di Tabloid LintasGAYO edisi 13 tanggal 22 Agustus 2014