In Memoriam: Ine, Hj. Inen Hafisah Meriah

Salman Yoga S

Ia terbaring lemah. Tubuhnya kian renta dan tak berdaya. Matanya sayu lurus menatap dinding tembok bercat putih. Rabun dan kosong. Sesekali ia meminta untuk didudukkan di atas tempat tidur dengan bertopang pangkuan, mendesah pelan seperti melepaskan beban berat yang tertimbun dipundaknya selama puluhan tahun, atau entah menikmati indah dan syahdunya perasaan seorang ibu dilayani sepenuh cinta oleh anak-anaknya.

Ia terbaring lemah. Tubuhnya kian renta dan tak berdaya. Matanya sayu lurus menatap dinding tembok bercat putih. Rabun dan kosong. Sesekali ia meminta untuk didudukkan di atas tempat tidur dengan bertopang pangkuan, mendesah pelan seperti melepaskan beban berat yang tertimbun dipundaknya selama puluhan tahun, atau entah menikmati indah dan syahdunya perasaan seorang ibu dilayani sepenuh cinta oleh anak-anaknya.

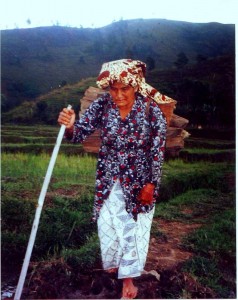

Sebuh fhoto hitam putih ukuran satu kali setengah meter yang telah tegantung sejak dua puluh tiga tahun silam di ruang utama, berbingkai kayu damar hutan warna kuning keemasan. Potret sederhana itu jelas memantulkan sebuah kisah perjuangan seorang ibu yang tak pernah mengeluh, namun pernah mengandung bayi selama 117 bulan, dengan pose mujangkat utem, sebagai profesi utama dalam membesarkan ke tiga belas anak-anaknya.

Ia berdiri setengah membungkuk, kakinya bergetar menahan bebaban. Melangkah pelan dibantu tongkat potongan bambu. Matanya yang sipit dengan alis yang mulai memutih, awas menatap jalan setapak. Kerudung batik kusam yang melingkar dikepala dan pinggangnya menyiratkan sebuah tradisi sekaligus usia yang sudah tidak lagi muda.

Ia lahir ketika kolonialis Belanda tengah beranjak meninggalkan tanah indatu, dan remaja ketika tentara Jepang mulai terdesak oleh gempuran semangat jihad tentara pribumi. Saat Belanda kembali masuk dengan kedua agresinya, Perempuan Berjangkat Utem itu turut mempersiapkan dan mengirim makanan berupa lepat dan temping kefron medan perang.

Saudara kandungnya hanya seorang, Haji Bantasyam namanya. Meski keduanya adalah keturunan dan anak salah seorang raja Gayo, Reje Meluem, tetapi ia tak pernah mentamengkan keagungan ayahnya. Dari pihak ibu, ia juga masih sedarah dengan tokoh pergerakan di Aceh.

Zaman imprialis hanya memperbolehkan anak lelaki saja yang bersekolah, maka iapun tersingkir dari bangku ilmu pengetahuan. Sebagai perempuan kampung biasa, ia telan mentah-mentah pil anti emansipasi dan gender itu dengan menghadapkan muka pada kenyataan masa, dan memilih belajar mengaji serta mengkaji kandungan Alqur’an dan Hadist di mersah-mersah kampung.

Beratnya kehidupan disaat peralihan tiga zaman, kolonialis Belanda-Jepang dan pasca kemerdekaan RI yang dialami oleh hampir seluruh rakyat, tetapi tidak seberat yang dialami oleh Perempuan Berjangkat Utem. Terlebih ketika ia memasuki jenjang pernikahan, yang dari tahun ketahun iapun mengandung dan melahirkan buah hatinya, dari anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak keempat hingga anak ketiga belas.

Tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dari anak yang berjumlah satu lusin lebih, tak membetahkannya mengurung diri didalam rumah panggung beratap rumbia, istananya. Segala usaha ia lakoni untuk membantu sang suami yang sudah yatim sejak dalam kandungan dan juga tidak pernah bersekolah. Untuk menopang kebutuhan rumah tangga serta anak-anak, keduanya nyaris tak mengenal peralihan siang atau malam.

Membantu kewajiban suami adalah jalan tepat meringankan beban. Menjual tenaga menguras peluh sebagai buruh tani, menanam dan menjual hasil pertanian sendiri, mengayam dan menjual tikar pandan adalah sebahagian dari wujud tanggungjawab itu.

Setiap detik adalah putaran waktu yang pahit baginya, terlebih ketika anak-anaknya mulai tumbuh besar, tentu diikuti oleh tingkat kebutahn yang juga kian meninggi. Ia tidak mau anak-anaknya tidak berpendidikan seperti dirinya dan sang suami, meskipun salah seorang putrinya hanya mampu bersekolah sampai kelas tiga SD saja. Itupun bukan karena ketidak mampuan sang anak, tetapi karena keterbatasan, ketiadaan biaya, sekaligus keikhlasan anak ikut berjibaku.

Tuntutan kenyataan ini membuat ia harus berusaha lebih keras ditengah perekonomian yang semakin terpuruk dan menjepit. Belum lagi penderitaan bathin dari lingkungan sosial masyarakat yang seolah selalu memojokkan dan mengucilkannya sebagai perempuan miskin dan beranak banyak.

Dengan kelembutan dan jiwa besar seorang ibu, pilihan terberatnya kemudian adalah mujangkat utem, yaitu menebang kayu di hutan pegunungan Gayo dan menjualnya sebagai kayu bakar kepada orang-orang yang kehidupannya jauh lebih mapan. Karena hanya itu yang memungkinkannya untuk mendapat rejeki lebih cepat atas kebutuhan yang mendesak.

Puluhan tahun ia lakoni pofesi ini dengan susah payah dan rasa lelah yang disembunyikan, dengan menutup mata dan telinga dari ocehan-ocehan miring. Menjual kayu bakar adalah sebuah profesi yang tergolong hina dan rendah saat itu. Tetapi menurut Perempuan Berjangkat Utem adalah mulia dan halal, hingga ia tekuni dengan tanpa perasaan malu atau gengsi, meski cibiran bibir dan caci maki bahkan terkadang fitnah dari sekitar bak hujan deras dimusim depik, mengguyurnya setiap hari.

Potongan demi potongan kayu yang telah rebah, ia belah sendiri dengan menggunakan kampak, pada hari-hari libur ia dibantu oleh anak laki-lakinya. Kayu-kayu tersebut selanjutnya dipesiangi agar kering. Pada hari berikutnya belahan demi belahan dikumpulkan dengan penuh harapan. Tumpukan-demi tumpukan ia naikkan kepunggung, dipanggul sekuatnya dari gunung Gerunte, sebuah pegunungan yang menjadi penyangga danau Lut Tawar.

Setiap hari sebelum azan shalat subuh menggema, sebelum penduduk kampung keburu bangun tidur, dengan ditemani anak keempatnya yang setia, ia telah bergegas menyiapkan ikatan, melangkah tergopoh-gopoh menembus dingin udara dalam kegelapan dini hari. Sedingin dan segelap jalan hidupnya sendiri. Dalam satu subuh ia mampu mengantar dua atau tiga kali pulang-pergi dengan jarak tempuh yang berbeda.

Ia taruh belahan kayu-kayu kering itu di punggungnya dengan ikatan tali jangkat yang dijalin dari kulit kerteng. Berjalan membungkuk dengan sepotong tongkat di tangan kanan, menjejaki tanah Inen Mayak Teri sejauh lima belas kilo meter dari Gerunte untuk tiba di rumah pembeli atau pasar. Menjangkat dan menjual potongan dan belahan demi belahan kayu bakar kepada borjois-borjois pribumi berpangkat dan Cina-Cina keturunan di kota Takengon.

Tak jarang ia menitikkan air mata sembari merenungi nasibnya, ketika setumpukan kayu bakar pilihan yang ia persembahkan hanya dihargai empat liter beras saja. Beratnya kehidupan, seberat tumpukan kayu bakar yang menggunduk di punggungnya setiap hari. Hanya dengan keikhlasan jiwa yang dapat menjinakkan liar dan beratnya kehidupan, sehingga semua menjadi ringan, seringan Perempuan Berjangkat Utem mensyukuri nikmat, seringan empat liter beras yang ia suguhkan untuk mengisi tiga belas perut anak-anaknya, lima belas dengan diri dan suaminya menjadi halal dan berkat.

Dari sisa ingatan inilah aku menangis, dari sisa ingatan ini pula fhoto hitam putih itu kugantung, dan dari sisa ingatan ini juga cerita pendek nyata ini kutulis, sebagai penghormatan dan kagumku pada Perempuan Berjangkat Utem yang perkasa, sebagai rasa terimakasih dan haru bakti, cermin bening untuk berkaca.

Di atas pembaringan. Bibirnya bergerak pelan, menyebut dan memuji kebesaran Allah. Terkadang ia mengigau dalam nyenyak tidur, menyebut dan manggil nama anak dalam jaga. Tusukan jarum infus yang melekat pada urat nadi tak mengusiknya untuk terus membathin. Puluhan pil penawar dan botol infus yang dialirkan ke dalam tubuhnya, tak membuat otot-otot raganya semakin kuat. Belasan injeksi formula serum medikal dan berbilang resef tembusan kesehatanpun tak menjadikan matanya semakin terang.

Perempuan Berjangkat Utem itu terus menatap dinding putih, layaknya sebuah layar visualisasi kehidupan, babag demi babag, adegan demi adegan ia saksikan dengan khusuk, reflay kehidupan seakan tergambar jelas disana dengan piguran garis nasib yang keras. Sebuah visual memorial yang diperankan oleh dirinya sendiri. Sebuah reflay perjuangan seorang ibu dalam mengawal kehidupan dan masa depan anak-anaknya.

Masih jelas dalam ingatanku bagaimana buah pisang, mentimun, terong, cabe, kol, pucuk dan buah jipang serta hasil pertanian lainnya ia jual kepasar tradisional Takengon. Seperak demi seperak ia kumpulkan dari bulan kebulan untuk membeli beras, garam, gula dan minyak tanah. Berbelanja seragam dan sepatu sekolah untukku dan saudara-saudaraku lainnya.

Pada lain waktu bibirnya menyunggingkan senyum, siratan rasa kelelahan kodrati bathin dan fisik keibuannya yang telah melahirkan tiga belas orang putra-putri, merawat, membesarkan dan mendidiknya dengan usaha keras yang melebihi tanggungjawab seorang suami. Kepalan tangan yang lemah dengan goresan kasar dipermukaannya, adalah sisa dari sebuah kepalan tekat yang kuat.

Tergambar dikepalaku akan kelincahan tangannya menjemur irisan-irisan tembakau, menyusun dan membolak balik jemuran ikan-ikan depik di atas silih. Menyianginya dalam terik, lalu kembali menjajakannya.

Di bahunya terlihat guratan garis merah yang membentang dari tulang rusuk depan hingga ke punggung. Bekas cengkraman tali jangkat memanggul kayu bakar. Ujung jemari dan telapak kakinya juga retak-retak, adalah prasasti dari menjual tenaga dari petak sawah penduduk ke petak sawah penduduk lainnya. Dari kebun kopi penduduk ke kebun kopi penduduk lainnya demi sebambu beras, uang sekolah anak atau secarik buku tulis.

Sisa-sisa kelelahan itu seolah sengaja ditancapkan Tuhan pada semua indera dan tubuhnya, agar anak-anaknya kelak tak menahak kelangit, tak membusungkan dada dalam keberadaan dan tak berpelit kepada yang tak mampu dalam kemudahan rizki, tak berdalih ketika orang lain membutuhkan perhatian dan pertolongan.

Belum lagi keningnya yang mengendapkan warna kuning pucat. Dada dan jantung yang berdegub tak beraturan. Perempuan Berjangkat Utem, Ine, ibu yang sabar menerima sindir, cibir dan ejekan, fitnah atau adu domba. Guratan itu semua terangkum dalam alis matanya yang tipis memanjang, telinga yang lembut dan lemas.

Perempuan Berjangkat Utem yang tangguh, perempuan yang lahir dan besar di Kampung Asir Asir Atas, tanah tembuni-nya Sultan Alaidin Johansyah itu masih terbaring lemah. Semangatnya tak mampu dikalahkan oleh dinamika beratnya kehidupan pada tiga zaman, meskipun ia kini terhuyung ditaklukkan waktu dan usia.

Dua rumah sakit dengan jarak lima ratus kilo meter lebih ia jelajahi dengan lemah. Ikhtiar kesembuhan tetap diupayakan, sebab nafsu untuk beribadah belumlah terpuaskan. Keinginan untuk membayar hutang budinya kepada sang Khalik ingin ia cicil setakbir demi setakbir, sesujud demi sesujud, serekaat demi rekaat. Tetapi gerak takbiratul ihram dengan syarat syahnya shalat hanya mampu ia isyaratkan dalam hati. Khusuk memuji dan mensyukuri segala nikmat.

Ucapan salam dan sapa ramah para tetamu besuk yang datang silih bergantipun ia sambut dan sahuti hanya dalam hati. Eksistensinya dalam bermasyakat yang disemai, kini terpanen dengan simpati silaturrahmi.

Tatapan mata sayu dengan alis yang renta, tertuju lurus ke langit-langit ruangan. Dengan terbata-bata, ia pinta, “subhanallah, walhamdulillah, ya Allah perkenankan ketiga belas putra putriku hadir di pembaringan ini”.

Laksa air jernih yang ampuh menghilangkan dahaga, bak kerinduan panjang yang terlunaskan seketika, doa sederhana itu terwujud dalam hitungan satu hari. Sekali lagi, dengan senyum lembut dari kerut kening dan bibir yang membiru, tangan kurus dengan tulang mengapung, ia sambut, peluk cium ketiga belas putra-putri berikut dengan menantu-menantu dan sejumlah cucunya dengan penuh cinta. Melalui bahasa bathin ia mengatakan bahwa tugas dan amanahnya sebagai seorang ibu sekaligus pemimpin sejati nyaris dirampungkan.

Senyum kebahagiaan merona dari bibir Perempuan Berjangkat Utem yang telah ompong itu, kepuasannya menyaksikan ketiga belas anak-anaknya kini hidup mandiri dan mapan. Seorang putranya telah berpulang kerahmatullah lebih dahulu, sisanya ada yang berprofesi sebagai petani kopi profesional, pegawai kepemerintahan, pedagang, dosen, perbankkan, guru dan ada juga yang telah pensiun. Rahmat ini yang telah menghantarkannya pada titik kebahagiaan dan kedamaian yang tak ternilai, anak-anaknya telah menjelma menjadi matahari dalam kerentaan usianya.

Saat surya mulai meninggi pada pagi Jumat empat tahun silam, usianya genap 82 tahun. Ia terbaring semakin lemah dan pasrah. Matanya menatap lembut searah kepala. Kali ini alisnya kaku, sekujur badanya dingin, bibirnya bergerak halus mengikuti lafal takbir dan dua kali masyahadat. Tanpa ekspresi, ia tarik nafasnya pelan, lalu dihembuskan dengan lembut pada jam 09.55 dengan tanpa pernah ia hirup kembali. Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiuun !

Perempuan Berjangkat Utem yang dikaruniai tiga belas orang putra-putri, empat puluh lima orang cucu dan dua puluh delapan cicit itu, kini telah terbaring di bawah timbunan tanah merah yang menggunduk di Ume Rukah. Istirahatlah Ine dalam kedamaianmu.[]

* * *

* Dengan judul dan isi yang sama cerpen yang diangkat dari kisah nyata ini telah dimuat pada Harian Aceh pada tanggal 27 Juni 2010.

Catatan :

Ume Rukah = Lokasi Pemakaman Keluarga.